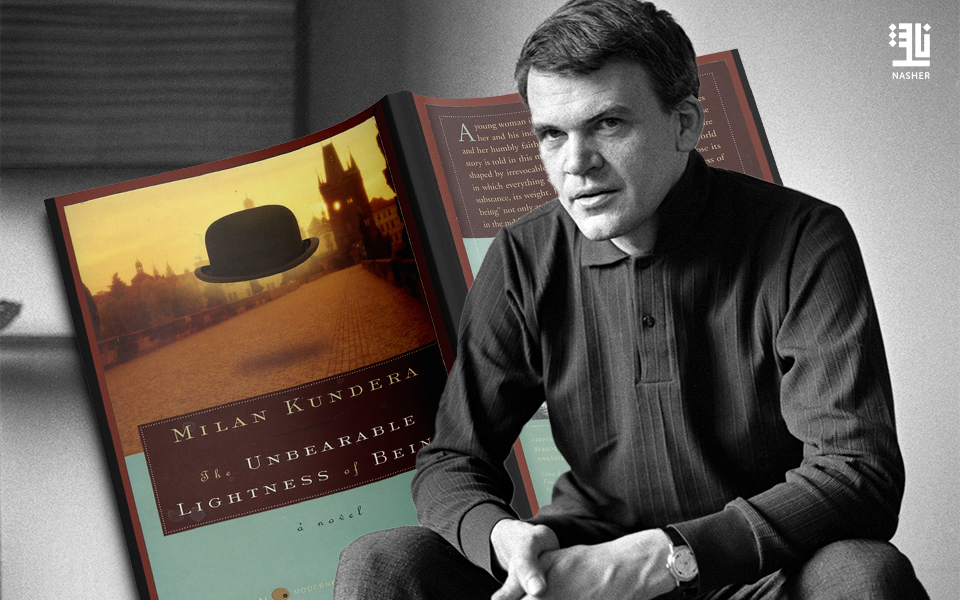

منذ صدور روايته الأشهر “كائن لا تحتمل خفته” عام 1984، لم يعد ممكناً النظر إلى ميلان كونديرا باعتباره روائياً تقليدياً، إذ يخرج نصه من حدود الحكاية إلى فضاء أوسع، حيث تتقاطع الشخصيات مع قضايا كبرى مثل الحرية، والحب، والوجود، والسياسة. فهو لم يكتب الرواية بوصفها سرداً للأحداث بقدر ما استخدمها أداةً للتفكير الفلسفي، حتى صار القارئ يتساءل: هل نقرأ أدباً أم فلسفة مغلّفة في قالب سردي؟ إذ جعل من الرواية ساحة للتأمل أكثر من كونها مساحة للتسلية، ولهذا السبب ظل تأثيره يتجاوز القرّاء العاديين ليصل إلى النقاد والفلاسفة على السواء.

ولعل ما يميّز كونديرا أنه لم يكن فيلسوفاً يدوّن أطروحاته بلغة التجريد، بل أصرّ على أن الفلسفة تحتاج إلى لحم ودم لتتحرك فيه. فشخصياته ليست مجرد رموز، بل كائنات تواجه أسئلة وجودية شديدة القسوة. ففي “كائن لا تحتمل خفته”، نرى توماس وتيريزا وسابينا وهم يعيشون جدلية الخفة والثقل، والحرية والالتزام، والجسد والروح. ومن خلالهم يحوّل كونديرا هذه المعضلات النظرية إلى تجارب إنسانية ملموسة، تجعل القارئ يشعر أنه يعيش داخل مختبر فلسفي نابض. هذا التداخل بين الحكاية والفكرة جعله مختلفاً عن بقية الروائيين الأوروبيين في عصره، وأكسب أعماله طابعاً إنسانياً شديد العمق. حتى القارئ غير المتخصص يجد نفسه منجذباً إلى هذه الأسئلة وكأنه يعيشها شخصياً.

لكن كونديرا لم يكتب الفلسفة لمجرد الإبهار أو الادعاء، بل كان يرى أن الرواية هي الشكل الأدبي الوحيد القادر على احتضان تعقيد الوجود الإنساني. بالنسبة له، كانت الفلسفة وحدها عاجزة عن نقل هشاشة العلاقات، ورهافة المشاعر، وصخب الحياة اليومية. لذلك ابتكر أسلوباً مزدوجاً: حكاية تمسك القارئ بشغف، وأفكاراً تفتح أمامه أبواب التأمل. وهنا تكمن فرادته، في الجمع بين متعة السرد وصرامة الفكر. ومع ذلك، لم يفقد نصه طابعه الروائي، بل ظل محتفظاً بجماليات السرد ووصف التفاصيل الحياتية. وهذا التوازن بين الفكر والفن هو ما جعله قادراً على التأثير في جمهور واسع يتنوع بين القراء العاديين والباحثين.

كما لا يمكن تجاهل البُعد السياسي في كتاباته، خاصة وقد عاش تجربة المنفى بعد خروجه من تشيكوسلوفاكيا. فالمنفى لم يكن مجرد خلفية شخصية، بل مادة فكرية أساسية انعكست في أعماله، حيث تناول سؤال الانتماء والذاكرة والهوية. وفي هذا المعنى، تحوّلت رواياته إلى مرايا للفرد أمام قسوة الأنظمة الشمولية، لكنه تجنّب المباشرة الإيديولوجية، مفضلاً مقاربة أكثر إنسانية وعالمية. وجعل من التجربة الفردية وسيلة لكشف تناقضات السلطة ومعنى الحرية. وهكذا احتلت رواياته موقعاً فريداً بين النصوص السياسية والفكرية، حيث تحضر السياسة كخلفية مأساوية لا كخطب دعائية.

ومن خلال كل ذلك، يصبح كونديرا أقرب إلى فيلسوف يكتب بالرواية، لا روائياً يقتبس من الفلسفة. فقد جعل من الشكل الروائي مساحة للتجريب والتساؤل، حتى باتت أعماله دروساً في كيفية التفكير بالحياة لا مجرد الاستمتاع بالحكاية. وربما لهذا السبب ظل اسمه حاضراً في النقاشات الفكرية بقدر ما هو حاضر في قوائم الروايات الخالدة. فمن يقرأ كونديرا لا يبحث عن نهاية درامية بقدر ما يخرج بأسئلة جديدة عن ذاته والعالم. وهنا تكمن قيمة أعماله، في قدرتها على زعزعة اليقين وإعادة فتح باب التساؤل بلا نهاية.

لقد كتب ميلان كونديرا نصوصاً لا يمكن حصرها في خانة واحدة، فهي روايات تحمل طابع الفكر، وفلسفة تتنفس بروح الأدب. وفي كل عمل من أعماله نجد محاولة مستمرة لفهم هشاشة الإنسان وقوة الحياة في آن واحد، وكأن الحكاية عنده وسيلة لكشف جوهر الوجود. ولذلك ظل تأثيره ممتداً عبر الأجيال، يثير الدهشة ويحفّز التأمل، ويؤكد أن الأدب حين يبلغ ذروته يصبح أكثر من فن، وإنما طريقة لفهم العالم وإعادة اختراعه من جديد.