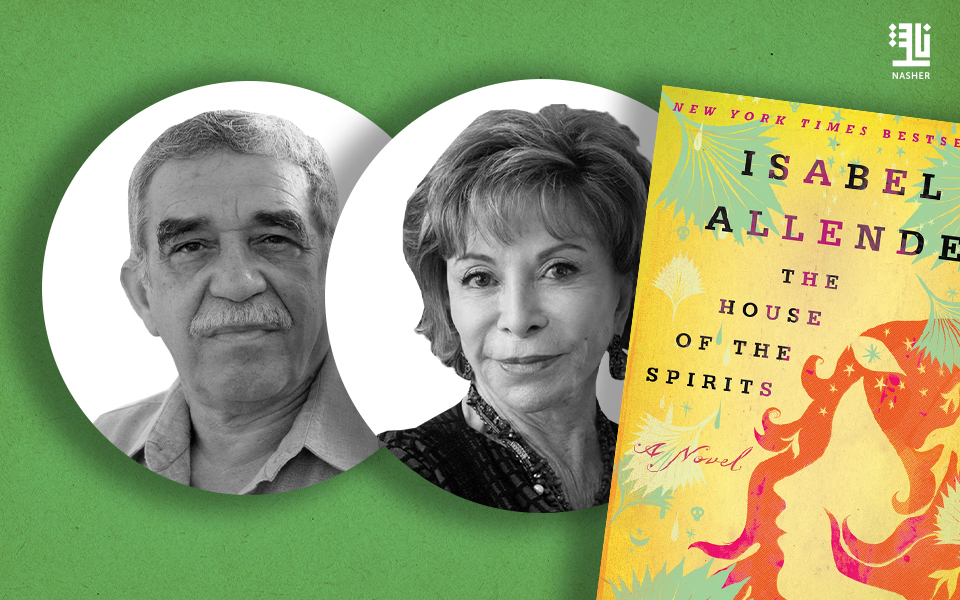

لم يكن غابرييل غارسيا ماركيز مجرد روائي قدّم أدباً جميلاً، بل شكّلت أعماله لحظة فاصلة في السرد العالمي، إذ حوّل الواقعية السحرية من ظاهرة محلية إلى تيار أدبي عالمي. وبينما كان تأثيره يزدهر في ثمانينيات القرن الماضي، ظهرت إيزابيل الليندي كرؤية موازية، تحمل المفردات ذاتها، من السحر والذاكرة، إلى الواقعية والعائلة، لكنها أعادت توجيهها من منظور نسوي وتجربة تشيلية خاصة. لكن، وبعد عقود من حضور ماركيز الطاغي، هل استطاعت الليندي أن تحافظ على روح الواقعية السحرية؟ وهل لا تزال هذه الروح تجد صدىً في عالمنا المعاصر؟

حين نشرت إيزابيل الليندي روايتها الأولى “بيت الأرواح” عام 1982، ظن البعض أنها تسير على خطى ماركيز، الذي نال نوبل في العام ذاته. لكن سرعان ما اتضح أن ما تكتبه ليس استنساخاً لنموذج أدبي بدأ يشهد حضوراً وانتشاراً، بل تفكيكاً من الداخل لنسق الواقعية السحرية، وإعادة تشكيله عبر منظور أنثوي. ففي عالمها الروائي، لا تأتي الأعاجيب من الميثولوجيا فحسب، بل من الذاكرة الجريحة، والصمت العائلي، وتلك الطبقات الخفية من التاريخ التي تهمّشها الرواية الرسمية.

قدّمت الليندي الواقعية السحرية بوصفها وسيلة لقراءة ما لا يُقال، خاصة في سياق أميركا اللاتينية التي أنهكتها الانقلابات والقمع والتغييب. ففي روايات مثل “ابنة الحظ” و”صورة عتيقة”، لا يكون السحر منفصلاً عن التاريخ، بل مرآة باهتة له، أو ربما طريقاً لتجاوزه نفسياً وإنسانياً. واللافت في سردها أنها تجعل العجائبي جزءاً من الحياة اليومية، كأن العجب ليس خارقاً بل مألوفاً، متجذّراً في بنية الشعور والعائلة والمجتمع.

ومع تغيّر مزاج القارئ العالمي، وبروز تيارات جديدة من السرد الواقعي الحاد، والخيال العلمي، وأدب ما بعد الحداثة، تراجعت الواقعية السحرية من صدارة المشهد إلى موقع أكثر هامشية وتأملاً. ولم تعد الأعاجيب قادرة على إدهاشنا بالطريقة ذاتها، وقد لا نحتاجها كما في السابق لتفسير تعقيدات العالم. حتى الليندي نفسها، في رواياتها الأحدث مثل “فيوليتا”، تنزع نحو النَفَس التاريخي والسير الذاتية، كأنها تُقر ضمناً أن السحر قد أتم دوره، وآن أوان التوثيق.

ومع ذلك، فإن أثر إيزابيل الليندي لا يُقاس فقط بقدرتها على استحضار الواقعية السحرية، بل أيضاً باستمراريتها كصوت أدبي نسائي عالمي. إذ إن الواقعية السحرية لم تكن غايتها، بل أداتها الأولى، وهي الآن تنتقل بسلاسة إلى أدوات أخرى لا تقل تأثيراً. فالقارئ في أعمالها لا يبحث عن الدهشة فحسب، بل عن العمق، أو عن لمسة إنسانية تجعل من التفاصيل اليومية لحظة تأمل فيما هو أبعد من الواقع.

ولعل السؤال الحقيقي ليس “هل تراجعت الواقعية السحرية؟” بل “هل تراجعت حاجتنا إليها؟”، ففي عالم يتصدّره الحضور الرقمي والصراعات المباشرة، قد تبدو الواقعية السحرية ترفاً جمالياً، على الأقل في عالم الأدب، لكنها تظل قادرة، حين تُكتب بصدق، على أن تذكّرنا بأن الحياة لا تُختصر فيما يُرى، وأن الذاكرة، والحنين، والحب، والخسارة، كلها مداخل صالحة للسحر الأدبي. وفي هذا السياق، تظل إيزابيل الليندي، حتى بعد ماركيز، شاهدة على أن الرواية ما زالت تملك القدرة على أن تهمس حيث يعجز الواقع عن الكلام.