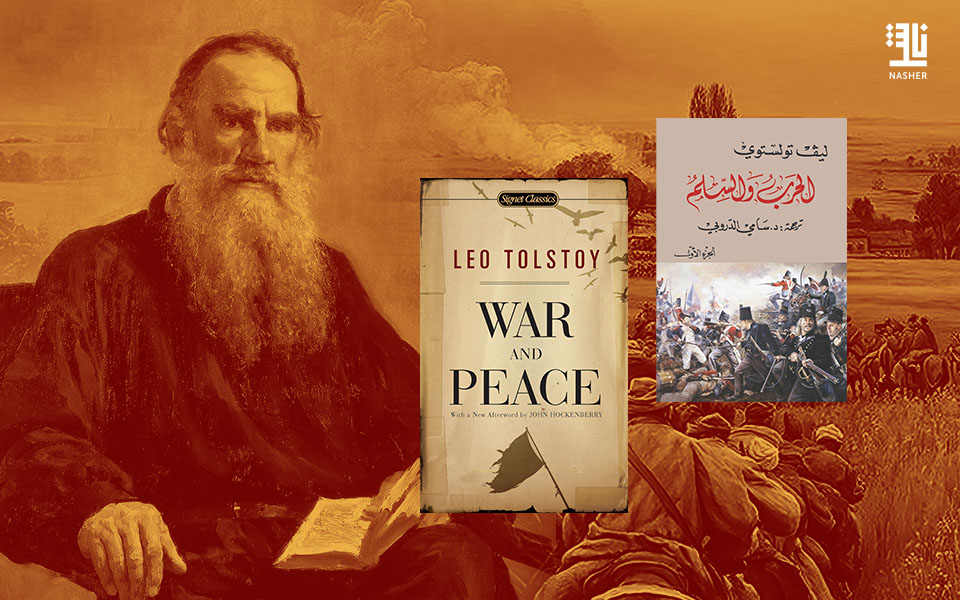

يعد ليو تولستوي واحداً من أعظم من كتبوا عن الحياة كما هي، لا كما ينبغي أن تكون. ففي روايته الشهيرة “الحرب والسلام” لم يقدّم مجرد حكاية عن صراع عسكري أو قصة حب، بل شيّد عالماً متكاملاً تتحرّك فيه مئات الشخصيات. هنا، لا يوجد بطل أوحد يحتكر المشهد، بل مجتمعاً كاملاً يتحّرك ويتنفس، من ميادين المعارك التي تصخب بالمدافع إلى صالونات الأرستقراطية التي تضج بالهمسات.

في هذا العمل، لا يرسم تولستوي الحرب كحدث سياسي أو عسكري فقط، بل يجعلها مرآة لأسئلة إنسانية أوسع: ما دور الفرد في مجرى التاريخ؟ وكيف يمكن لعاصفة طبيعية أو قرار صغير أن يغيّر مصير أمة كاملة؟ إن الجنرال العظيم قد يهزم أمام مفاجآت الطبيعة، والجندي المجهول قد يصبح محور التحوّل، وهكذا تتحوّل الحرب من وقائع مدونة في كتب التاريخ إلى سؤال وجودي يخص كل إنسان.

وفي الجهة الأخرى من اللوحة، أو العمل الأدبي الذي لا يقل فرادة وجمالاً عن أكثر الأعمال الفنية إبداعاً، نرى عالم القصور، حيث تدور معارك لا تقل عنفاً عن ساحات القتال. فهنا الحب المحاصر بالقيود الاجتماعية، والصداقة التي تتصدّع تحت ثقل الطموح، والأحلام التي تنكسر بصمت. يبرع تولستوي في جعل هذه التفاصيل الصغيرة جزءاً من نسيج الحياة، حتى يصبح القارئ شريكاً في القلق والأمل والانكسار، وكأنما يعيش مع الشخصيات لا يقرأ عنها.

وهكذا تبدو “الحرب والسلام” ليست رواية واحدة، بل عشرات القصص المتشابكة التي تلتقي في عمل واحد. ناتاشا بأحلامها وعثراتها، والأمير أندريه بجرحه الداخلي، وبيير الذي يبحث عن معنى وجوده… كلها خيوط تبدو منفصلة لكنها تنسج معاً لوحة متكاملة. وحتى اللحظات الصغيرة – نظرة عابرة، كلمة هامسة، صمت قصير – تحمل عند تولستوي ثقل المدافع ورهبة القرارات المصيرية التي تتحكّم في مصائر شعوب بأكملها.

ولعل سر الخلود في هذه الرواية أنها لا تروي التاريخ ببروده، بل الحياة بدفئها. فقد قدّم ليو تولستوي المجتمع الروسي ككائن ينبض أمام القارئ، بكل طبقاته وتناقضاته، وكأنه يقول إن الرواية الكبرى هي التي تجعلنا نرى أنفسنا في الآخرين. لهذا تبقى “الحرب والسلام”، بعد قرن ونصف على صدورها، قادرة على إبهار القرّاء، وتذكيرهم أن الأدب العظيم ليس رواية تُقرأ، بل حياة كاملة تُعاش بين الصفحات.